Театральная лаборатория Fortinbras при Беларусском Свободном театре провела отбор студентов нового двухгодичного курса обучения. Fortinbras – это единственная творческая образовательная структура в Европе, которая готовит актеров для кадрового пополнения труппы театра, при этом работая в полуподпольных условиях. Курс драматургии, который входит в программу обучения, начинается не с написания пьес, а с погружения в новую для многих сферу – журналистики. Материалы, которые готовят студенты на этом курсе публикуются различными беларусскими СМИ в рамках социальной кампании «Гражданская журналистика».

Нынешний курс начался неожиданно: во время изучения жанра «интервью» студенты захотели задать вопросы арт-директору театральной лаборатории Fortinbras и Беларусского Свободного театра Николаю Халезину. Он согласился, но при одном условии – вопросы не должны повторять те, которые в течение последних лет ему задавали в многочисленных интервью.

Николай Халезин

Вадим Колошкин | Вопрос из области экзистенциального: кто вы?

Это вопрос, на который я принципиально не отвечаю для себя. Как и на извечные «кто виноват?» или «что делать?». Был период копания в себе, попытки штудировать философию и искать ответы на риторические вопросы, но очень скоро я понял, что жизнь коротка, и хочется сделать что-то существенное, а изыскания ответов на вечные вопросы могут продолжаться вечно. Пожалуй, в ответе на этот вопрос есть только одна бесспорная истина – я млекопитающее, поскольку был рожден живым и вскормлен грудным молоком.

Дмитрий Мицкевич | В интервью Александру Молчанову вы говорите об архачности театра и его неинтересности. Зачем тогда вы остаётесь в этой сфере?

В данном случае, ответ заложен в вопрос. Именно архаичность и отсталость театра делает его идеальной платформой для творческих инноваций, которыми мы занимаемся. Вопреки стереотипному мнению, известность Свободного театра продиктована не существованием в рамках несвободного общества или декларируемого нами творческого сопротивления, а теми новаторскими подходами, которые расширяют поле репрезентации и порождают большое количество последователей. Вряд ли подобное возможно в чрезвычайно плотной инновационной среде кино или литературы, где очень многие эксперименты остаются вне поля аудитории – не только широкой, но подчас и узкопрофессиональной.

Позволю себе пример из беларусской реальности. Несколько дней назад я закончил читать новый, еще не опубликованный роман Альгерда Бахаревича «Сабакi Эўропы», и понял, что это книга невероятно высокого уровня не только если оценивать ее стилистику, но и уровень креативности. Но, в то же время, я понимаю, что презентовать его международному сообществу на том же высоком уровне, на котором он написан, учитывая проблемы, связанные с переводом, вряд ли возможно. Зато, можно попытаться представить его миру через ту самую архаичную театральную сферу, где он может прозвучать громко, инновационно и четко артикулированно, что, к слову, может повысить интерес к первоисточнику.

В спектаклях Свободного театра очень большая часть времени уделяется тексту и игре актеров. Думали ли вы сделать какой-нибудь проект, предполагающий отсутствие актера, или текста вообще? Как вы относитесь к творчеству коллективов типа Rimini Protokoll?

У нас есть разные спектакли, в том числе по объемам текста. К примеру, в спектакле Red Forest его минимум, и основную нагрузку несет система визуальных образов. В спектакле Burning Doors последняя треть принципиально играется без текста, как и в «Цифрах» – третьей части спектакля «Зона молчания». Отказ от текста или его минимизация персонально мне как раз очень близки, и с годами я подхожу к этому все жестче, отбрасывая весь текст, который не продвигает сюжет. Но отказ от актеров кажется мне странным. Наверное потому, что за всю историю знакомства со спектаклями я видел только две удачных сцены, когда режиссер обошелся без актеров. Одна из них – в спектакле немецкого театра, когда финальную сцену признания в любви и смерти героев сыграли два робота, ростом что-то около сорока сантиметров каждый. Это выглядело крайне реалистично и трогательно, к тому же добавляло новых смыслов для рефлексии. А второй раз – в спектакле Ромео Кастелуччи, когда на сцене появлялся лишь вращающийся ротор, на который сверху спускались парики, и накручивались на него с огромной скоростью – зрители смотрели на это действо, не отрывая глаз. Но это все-таки не целые спектакли, а лишь сцены, дополняющие действие.

Мы дружны с Rimini Protokoll и мне нравится их творчество. У них, как и у большинства театров, есть сильные и слабые спектакли, но они очень точно продвигаются с точки зрения стратегии. Они выработали такой творческий метод, когда другие театры, пытаясь повторить его, рискуют стать просто «вторым Rimini Protokoll».

Не кажется ли вам, что вывод эстетики протеста в мейнстрим убивает саму его суть; что это локальный бунт, встроенный в механизмы контроля, и у него нет никаких шансов перешагнуть их? Можно ли, на ваш взгляд, говорить на серьезные темы, не касаясь мейнстримовых событий?

Я убежден, что любой правильно развивающийся процесс приводит продукт в поле мейнстрима: будь то музыкальная группа, театральный коллектив, идея или социальное движение. В противном случае, он остается в маргинальной нише и никак не влияет на общественное сознание. Да, можно сказать, что музыка Джимми Хендрикса периода «Cafe Wha?», где собиралась пара сотен завсегдатаев, имела свое очарование и энергию, но лично для меня куда важнее его гениальное выступление в Вудстоке перед десятками тысяч почитателей, и, как следствие, формирование целой армии музыкальных последователей; осознание миром другой, альтернативной природы гитарной музыки.

Для меня важно формирование «партизанского отряда», который вносит провокационные идеи, мысли и смыслы в поле мейнстрима, формально являясь его частью. В качестве примера могу вспомнить мюзикл «Кордебалет» (A Chorus Line). На первый взгляд, типичный мюзикл с достаточно стереотипными ходами и четко прочерченной музыкальной канвой, но внутри драматургического материала заложена остросоциальная «бомба», взрывающая множество тем: от одиночества женщины до проблем темнокожих и геев. Когда в 1976 году этот мюзикл получил Пулитцеровскую премию, многие задались вопросом: как получилось, что спектакль в столь «легком» жанре смог не только стать остросоциальным явлением, но и спровоцировать целый ряд общественных дискуссий?

Арамаис Миракян | Работа над каким спектаклем далась тяжелее всего в моральном плане?

Я думаю, что в этом отношении самой тяжелой была работа над спектаклем Burning Doors. Это было связано с целым рядом проблем и вызовов. Во-первых, с нами работала Маша Алехина, которая не является профессиональной актрисой. Ты хочешь оптимизировать творческий процесс, сделав максимум за короткий промежуток времени, но у тебя человек, который ни дня не работал в театре. И ты начинаешь сдерживать скорость работы, уделяя время тому, что твои актеры прошли десяток лет назад; начинаешь скрипеть зубами, как будто все бегуны уже стартовали, а у тебя кроссовок застрял в стартовой колодке. А времени мало: каждый день – это тысячи долларов затрат и недоведенных до ума сцен... Но, в итоге, выручает то, чему ты уделял много сил и времени – менеджмент. Выясняется, что актеры, с которыми ты столько лет работаешь, в определенный момент максимально мобилизуются, и становятся мамами и папами, тренерами и врачами, опорой и спасением. Они опекают новичка и стараются помочь ему, а заодно и тебе изо всех сил. В итоге, ты побеждаешь вместе с ними.

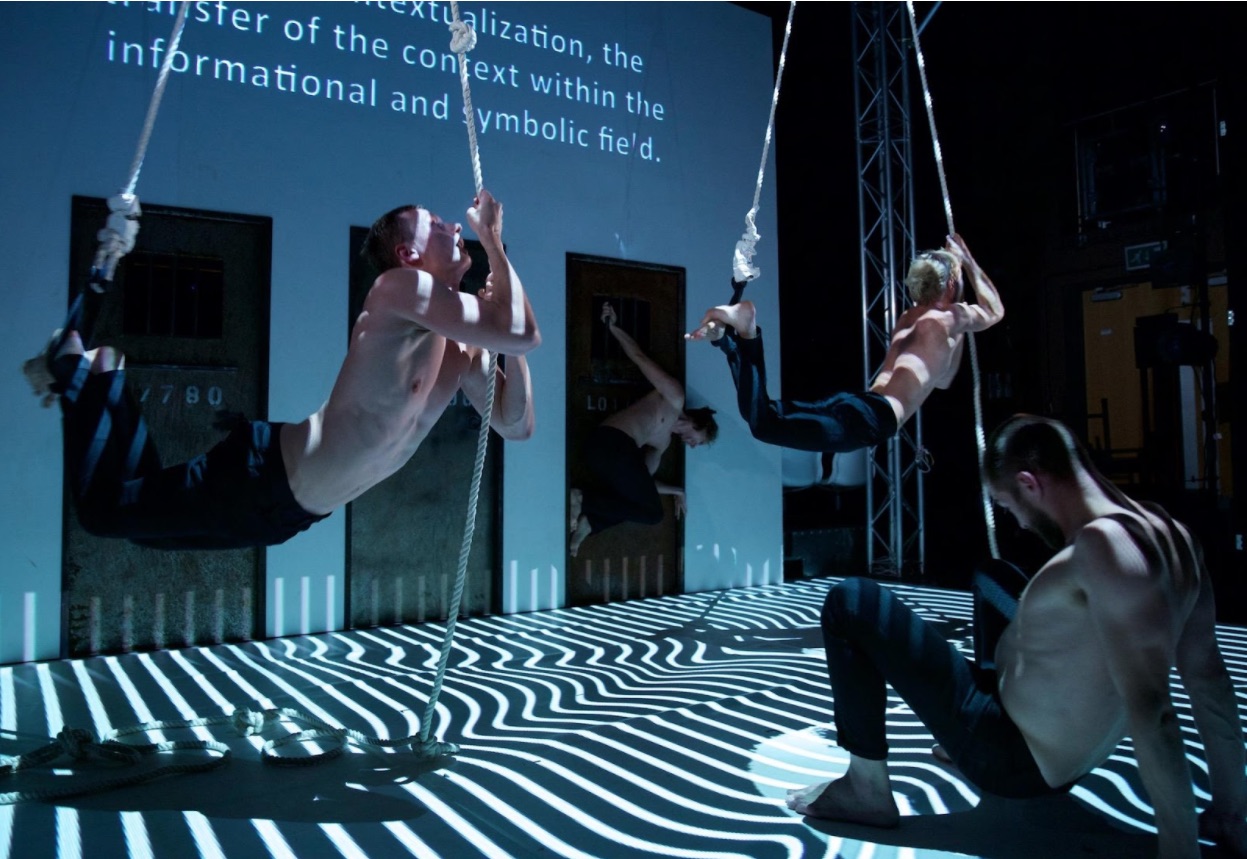

Сцена из спектакля Burning Doors

Еще одним сложным моментом было то, что у героев спектакля есть свой «героический шлейф» – написанные о них книги, статьи, снятые фильмы... И именно такими их хочет воспринимать аудитория. А твоя задача – дистанцироваться от них, уравнять с палачами, найти вместе с сильными сторонами их слабости. И, как следствие, выстроить спектакль в виде поля битвы личностей, и неважно с какими знаками – плюсом или минусом. Не уравняв протоганиста и антогониста, ты всегда рискуешь не выстроить систему художественных образов, и свалиться в поле агитплаката.

В этом спектакле мы сформулировали творческую задачу – найти пределы физических возможностей актеров. Это та задача, которая до сих пор системно не формулировалась в мировом театре. И когда мы доходили во время репетиционного процесса до каких-то пределов, актеры пытались отодвинуть эту черту еще дальше. С одной стороны, это потрясающе, но на определенном этапе, когда пределы достигнуты, нужно найти в себе силы остановиться – мы все-таки театр, а не бойцы Книги рекордов Гиннеса. И это тоже был серьезный моральный выбор – когда запретить актерам идти дальше, и, таким образом, остановить творческий процесс.

Недавно вы написали: “Театр оказался на самой дальней периферии происходящих социальных процессов; в роли субъекта, который до сих пор не понял, что сменилось не его положение в обществе, а сместилась сама система координат, выбросив за свои пределы все группы, сообщества, альянсы и субъекты, не способные осознать изменившуюся реальность”. Сумеет ли мировой театр в итоге «вернуться» в современный контекст, или его время безвозвратно уходит? И есть ли в мире хотя бы несколько театров, кроме Свободного, постановки которых всякий раз удивляют актуальностью и попаданием в современный контекст?

Скорее всего, театр пройдет определенный путь осознания, и попытается осмыслить то, что происходит. Но вопрос в том, когда это произойдет? Тут у меня оптимизма немного. И беда не только в том, что театр неповоротлив технологически или слишком сложно устроен внутренне. Просто в мировом театре работает совсем немного специаистов, имеющих политическое видение. В кинематографе, литературе или современном искусстве количество таких людей в процентном отношении в разы больше. Говорить о причинах этого слишком долго, но если коротко – корень проблем в системе театрального образования, которое во всем мире имеет огромный перекос в сторону традиционного искусства.

В структуре мирового театра коллективы, которые занимаются анализом актуальных проблем, это крошечный процент от общего числа театров. А тех, кто еще и подкрепляет актуальность высоким художественным уровнем – совсем мизерное количество. Я могу слету назвать какой-то коллектив в мире, который бы опирался только на современную драматургию, как, к примеру, лондонский Royal Court, но вряд ли назову театр, который бы так последовательно двигался по актуальным опорным точкам, как Свободный театр. И тому есть несколько причин. Во-первых, заниматься актуальным театром опасно – я не о физической опасности, а о финансовой: таким театрам очень непросто находить средства к существованию; спонсоры и инвесторы в абсолютном своем большинстве хотят иметь дело с театром, который не рискует. Во-вторых, повторюсь, нужно иметь политическое видение и разбираться в тонкостях политических и социальных изменений, происходящих в мире. И в-третьих, в стабильных демократических обществах у театра нет острого желания постоянной творческой дискуссии на остросоциальные темы. Но, несмотря на это, фрагментарно к актуальной проблематике обращается абсолютное большинство коллективов в театрально развитых странах.

Полина Адашкевич | Можно ли говорить о девальвации метода провокации в искусстве? Не кажется ли вам, что у современного зрителя выработался иммунитет к провокациям, и он более подготовлен к экспериментам на сцене?

Нельзя говорить о девальвации, поскольку у искусства существует лишь две миссии: развлекать или провоцировать. Или, в редких случаях, делать и то и другое одновременно. Но это не отменяет и того факта, что да, зритель сегодня более подготовлен к экспериментам, поскольку мир стремительно меняется, и предложение в искусстве значительно превышает спрос. И следом еще одно «но»: но зритель в этом плане развит и воспитан лишь в тех странах, где театральные эксперименты проводятся. А таких стран, к сожалению, в мире крайне мало.

Сцена из спектакля Trash Cuisine

Может ли театр сподвигнуть зрителя на активные действия по изменению себя и общества?

Театр может подтолкнуть и отдельного зрителя и общество к активным действиям, но для этого должны сойтись несколько ключевых факторов, каждый из которых следовало бы обозначить словосочетанием «очень точно».

1. Театральный коллектив должен очень точно определить болевую точку в обществе. И сделать это он обязан не исходя из собственных фантазий и стереотипов, а опираясь на серьезный анализ происходящего.

2. Очень точно должен быть выбран или разработан драматургический материал, который бы бил поставленными вопросами в болевую точку общества. Именно вопросами, но никак не ответами.

3. Режиссер и творческая группа должны очень точно выстроить спектакль, который бы фокусировался на проблеме. Это касается и создания образного ряда, и игры актеров, и структурного построения материала.

Если все будет сделано очень точно, спектакль сможет привлечь прессу и критику, которые, в свою очередь, развернут общественную дискуссию в средствах массовой информации, что повлияет и на общество, и на каждого человека в отдельности. В истории случалось и так, что театр влиял на общество напрямую. Когда коммунистические власти в Польше запретили показ спектакля «Дзяды» по пьесе Мицкевича в 1968 году, начались студенческие волнения, а в Чехословакии «Бархатная революция» началась с забастовки актеров.

Ольга Ромашко | Какое качество актера вы цените больше всего и чего не смогли бы актеру простить?

Больше всего я ценю трудолюбие, и полностью солидарен с высказыванием Мстислава Леопольдовича Ростроповича «Талантливых до хрена, трудоспособных мало».

Я могу простить актеру практически все, кроме лени, халтуры, нежелания развиваться, пренебрежительного отношения к публике и неуважения к партнерам.

Иван Ажгирей | Есть режиссёры, которые работают как в театре, так и в кино. Скажите, насколько вам интересен современный кинематограф? При каких условиях вы захотели бы попробовать себя в качестве кинорежиссёра?

Кинематограф мне интересен, как и любой из видов искусств, и, как мне кажется, я неплохо в нем разбираюсь. Регулярно получаю предложения поработать для кино – чаще в качестве сценариста, реже – в качестве режиссера. Но надо мной давлеет вся моя предыдущая жизнь, в течение которой я никогда не работал ни на кого, кроме себя, за исключением пары лет в начале карьеры. Я неплохо знаю сферу кинематографа, имел к ней неоднократно отношение, но не могу сказать, что она для меня яляется комфортной. Тут я солидарен с абсолютным большинством британских актеров, режиссеров, драматургов, для которых смысловым центром реализации является театр, а кинематограф находится на периферии интересов, и в основном призван служить инструментом для решения финансовых задач.

У меня есть ряд идей для кино, и, как мне кажется, достаточно недурных, но на те условия, которые я выдвину продюсерам, они никогда не согласятся – я говорю о полном карт-бланш, начиная от сценария и кастинга, и заканчивая выбором локаций и монтажом. А поскольку продюсеры на это не пойдут, я пока буду делать в театре то, что хочу и как хочу, и подожду момента, когда смогу реализовать какой-то из кинопроектов самостоятельно.

Роман Шитько | Не думали ли вы завести личный видеоблог на ютубе?

Эта мысль меня регулярно посещает, но раз за разом я от нее отказываюсь. Причина не в моем желании или нежелании, а в том, что я перфекционист, и если хочу создать видеоблог – он должен быть качественным и по контенту, и по подаче, и по стратегии развития. Но это требует очень большого количества времени, которого у меня, к сожалению, пока нет.

Тем не менее, я делаю шаги в этом направлении, и в следующем году мы планируем выпустить ряд моих интервью с известными в мире личностями, ориентируясь на аудиторию постсоветских стран. Мы уже записали пилотный проект, в котором я разговариваю с нашим другом Джудом Лоу. Это большое интервью, хронометраж которого составляет около 40 минут. Если все пойдет как намечено, цикл интервью первого сезона мы сможем представить уже в начале будущего года.

В последнее время театр всё чаще выходит за пределы сцены. Граница между актёром и зрителем становится всё более тонкой, а иногда совсем стирается. И это очень заметно в спектаклях БСТ. На ваш взгляд, где сейчас проходит грань между театральной постановкой и перформансом? И есть ли она?

Граница между спектаклем и перформансом будет всегда, поскольку два этих субъекта поля искусства имеют различную природу. Спектакль – это сложная технологическая цепочка плюс «тираж», многоразовое исполнение. Перформанс же, хоть и может быть сложнотехнологичным, но не подразумевает многократного исполнения или показа. В спектакле актер исполняет роль, а в перформансе является самим собой. В спектакле зритель отделен «четвертой стеной», а в перформансе он иммерсивен, более остро ощущает момент присутствия в настоящее время в настоящем месте. Структура спектакля постоянна, а структура перформанса может изменяться даже в течение его проведения.

Безусловно, времена меняются, и мы можем говорить о стирании границ. И не только между определениями, но и между жанрами, стилями, форматами. Попытки стирать границы между перформансом и спектаклем случаются на протяжении всего времени, сколько перформанс существует. На мой взгляд, имеет смысл заострить внимание не на стирании этих границ, а скорее на том, что инетрактивная компонента спектакля стремится расшириться до максимальных пределов. Не зря интерактивность спектаклей сегодня – это самая популярная тема на театральных конференциях, занимающихся изучением и продвижением инноваций.

Анна Жегалова | Белорусский свободный театр выступает не только за рубежом и в Минске, но и в регионах Беларуси. Чем отличается столичный зритель от неизбалованного зрителя глубинки?

Если взять такие страны, как Великобритания, Германия или Франция – там разницы в восприятии аудиторией спектакля почти не обнаруживаешь. Это связано с тем, что театральная инфраструктура достаточно мощно развита. В Беларуси же аудитория Минска очень отличается не только от провиниальной, но даже от зрителей, живущих в областных центрах. Минские зрители более дисциплинированны, меньше позволяют себе проявлять эмоции. В провинции же зритель реагирует на происходящее на сцене более спонтанно, более открыто, более ярко. Он менее скептичен, гораздо больше доверяет и актерам, и театру в целом.

Мне очень нравится провинциальная публика своей готовностью верить в правдивость театра. Но это и подвигает создателей спектакля к гораздо большей ответственности, чтобы не разрушать эту возникшую иллюзию честности отношений актера и зрителя; а подчас и не совсем иллюзию.

Алексей Журавлевич | Какие наиболее курьёзные моменты, связанные с работой над спектаклями, вы можете вспомнить?

Курьезы в театральной сфере случаются регулярно, поскольку слишком большую роль в процессе играет человеческий фактор. Но смешными и милыми они становятся лишь через достаточно большой промежуток времени после того, как произойдут. Курьез – это в любом случае сбой в отлаженном механизме, и когда он происходит, это очень мощный стресс для коллектива.

К примеру, когда мы играли в Салониках мировую премьеру спектакля «Зона молчания», не сработала колонка, которая выполняла роль радиоточки, и запланированная песня не зазвучала. Тогда Денис Тарасенко, готовящийся к выходу в следующей сцене, схватил баян, и сыграл песню вживую. Но проблема усугубилась тем, что в предыдущей сцене он был полуобнаженный, а в следующей должен был выйти одетым. А одеться не мог, поскольку руки в этот момент были заняты баяном. Поэтому актеры, находящиеся за кулисами, одевали его в тот момент, когда он заменял собой фонограмму.

Сцена из спектакля «Зона молчания»

Один из последних случаев – еще с одной мировой премьеры, спектакля Burning Doors в английском Лестере. В одной из сцен, назадолго до завершения спектакля, Андрей Уразов ударился головой о жесткую кулису и рассек веко. У него обильно пошла кровь, и он отполз за кулисы. В эту минуту актеры за кулисами за считанные секунды провели перераспределение, заменив Андрея во всех оставшихся сценах. Зрители ничего не заметили. Конечно, мы оперативно все сделали, чтобы решить его проблемы со здоровьем, но после этого возникло невероятное чувство гордости за наших актеров: как мужественно справился с проблемой Андрей, как профессионалльно и оперативно сработали остальные актеры труппы, как спокойно и точно повели они себя в экстремальной ситуации. В такие минуты становится очевидным, что это труппа профессионалов, единомышленников, любящих и ценящих друг друга, и, при этом, преданных своему делу.

Любовь Куделко | Как, на ваш взгляд, выглядит идеальная трансформация студента Fortinbras по окончании обучения в студии?

В «идеальном мире» – это профессиональный актер, вписавшийся в труппу Свободного театра, сыгравший несколько ярких ролей, написавший дебютную пьесу и имеющий опыт постановки в качестве режиссера если не спектакля, то хотя бы фрагментов или отдельных сцен. Плюс к этому, человек, начавший понимать мировой театральный контекст и способный обсуждать различные актуальные театральные явления и события. Ну, и самое главное – это человек, с которым интересно работать и общаться.

Помните ли вы примеры, когда студент Fortinbras успешно реализовался за пределами лаборатории, но за счет навыков полученных в студии?

Конечно, помню – навыки, полученные здесь только помогают, но никак не мешают реализации где бы то ни было. Но есть одна проблема, с этим связанная. Беларусский Свободный театр – это структура, которая живет в очень динамичном режиме, отвечающим современным скоростям развития и искусства, и общества. В искусстве подобных структур очень немного – хоть в Беларуси, хоть в мире. К тому же, Свободный театр живет в зоне особого внимания со стороны мировых средств массовой информации, и любой его успешный эксперимент, любая удачная новая работа получают серьезную дозу внимания, позволяющего не терять динамику развития, а подчас и получать очень мощную информационную поддержку.

Когда же человек уходит от нас, ему необходимо найти для продолжения карьеры структуру, которая бы не гасила динамику его развития, а преумножала любые конструктивные попытки артикулировать новые творческие идеи. Это сделать сложно, особенно живя в Беларуси, где подавляющее большинство творческих структур не вписаны в мировой контекст.

Надежда Крапивина | Согласны ли вы с тем, что спектакли Cвободного театра можно условно разделить на две категории: «гастрольные» и «для внутреннего пользования»?

Нет, с этим я категорически не согласен. Дело в том, что мы никогда не делили спектакли по такому признаку. Все спектакли мы ставим, ориентируясь на беларусского зрителя, даже если изначально в них используется только английский язык. К примеру, спектакль Trash Cuisine, после того, как был поставлен на английском, был переведен на беларусский, и теперь более камерный вариант играется в Минске в подпольных условиях.

Просто есть спектакли, которые ставились в Минске, и были очень важны для беларусской аудитории, а контекст не очень понятен аудитории международной. Но это не значит, что мы не предлагаем их фестивалям или гастрольным площадкам по миру. К примеру, спектакль «Цветок для Пины Бауш», который ставил Володя Щербань в Минске, и который нам удалось включить в гастрольный сет в Гонгконге, получил там невероятно восторженную оценку китайской публики.

Сцена из спектакля «Цветок для Пины Бауш»

Конечно, существует стратегия театра, и театр должен расти, создавая не только камерные, но и масштабные постановки. И тогда в нашем репертуаре появляются спектакли вроде Burning Doors или «Короля Лира», которые мы не можем сыграть в Беларуси. Но сыграть их мы не можем не потому, что они созданы для международной аудитории, а потому что в силу политических обстоятельств нам не позволят арендовать масштабное театральное пространство в Минске для их показа. Правда, и эту проблему мы регулярно обходим, проводя онлайн-трансляции с больших мировых сцен.

Александр Духан | Около года назад вы высказали идею применения костюма виртуальной реальности в театре. Насколько мы приблизились к материализации тактильного театра?

Сегодня несколько вариантов костюма виртуальной реальности готовы, и проходят апробацию. Как только мы разберемся до конца со всеми параметрами костюма, которые нам необходимы, и создадим тираж, мы будем готовы к тому, чтобы начать создание первого спектакля с их использованием. Я очень надеюсь, что к концу следующего года наш разговор уже станет предметным.

Мы первыми в мире заговорили о тактильном театре, и, конечно, очень хочется, чтобы мы же первыми и воплотили эту идею в жизнь. Но, если мы первыми сделать это не успеем, сильно горевать не будем, покольку понимаем, насколько мощно это технологическое решение может продвинуть мировой театр – не только в качестве тактильного театра, но и в создании театра дополненной реальности, и театра полностью виртуального.

Многим известно о вашей неподдельной любви к кулинарному мастерству. Какая кухня является «кухней вашего сердца?»

Если бы мне этот вопрос задали пару десятков лет назад, я бы смог ответить на него быстро и однозначно. К примеру – «средиземноморская». Но теперь я так ответить не смогу. Чем больше увлекаешься кулинарией, тем более расшияется палитра тех кухонь, продуктов и блюд, которые любишь. А потом и вовсе понимаешь, что нет плохих продуктов – приготовить вкусно можно все. Если бы в детстве мне сказали, что с возрастом я полюблю свеклу, спаржу, цветную капусту или брокколи, я бы не поверил. Но сегодня эти продукты находятся в топе популярности, и любой мишеленовский ресторан обращается к ним, наравне с угрем, мраморной говядиной или морским ежом.

К сожалению, популярных кухонь в мире не так много: французская, итальянская, греческая, испанская, индийская, тайская, японская, китайская. Еще с десяток кухонь в статусе «претендентов на популярность», вроде перуанской или португальской. Но это мизер, учитывая тот факт, что в мире около двухсот стран, и в кулинарии практически каждой из них найдутся свои достоинства, свои интересные нюансы, свои прелести. Я преклоняюсь перед такими людьми, как Рене Редзепи, который, вместе со своей командой из копенгагенского ресторана НОМА, по-сути создал датскую кухню, или Верхилио Мартинес, который сейчас делает для популяризации перуанской кухни то, что казалось, сделать невозможно – выводит ее из тени в свет.

К слову, мы планируем ввести кулинарию в курс театральной лаборатории Fortinbras, чтобы наши студенты смогли понять, что суть рецепта отличного блюда и рецепта отличного спектакля – это одно и то же.